iD-Heartコラム担当

iD-Heartコラム担当

医療情報技師、マーケティング担当が執筆します。

クリニックや中小規模の病院は、効率的な患者ケアと情報管理が不可欠です。

このコラムでは、これらの医療機関向けに開発された電子カルテと健診システムの違いを明確にし、業務に適したシステムを選択することの重要性を解説します。

電子カルテの基本概念

電子カルテは医療情報の電子化を促進するシステムです。

患者の医療履歴、診療記録、処方箋、検査結果などをデジタルで記録・管理・共有します。

これにより、医療提供者は迅速かつ正確な情報にアクセスし、患者への適切な治療を提供できます。

病院用電子カルテとは

病院用の電子カルテは、多診療科や多数のベッド数を抱える病院の運用に対応したシステムです。

患者の来院から退院、および転院や他院との連携(地域連携)を含む一連の業務を総合的にサポートするため、幅広い機能を備えた統合的なプラットフォームであることが特徴です。

具体的には以下のような特長があります。

• 入院・外来・手術・検査など、複数部門の情報連携が可能

• 医師、看護師、薬剤師、検査技師など多職種が同時に情報を確認・入力できる

• 患者の膨大な診療データを一元管理するデータベース基盤と高いセキュリティ機能

• 大規模病院では他施設との連携や行政機関への報告が必要となるため、多様な規格への対応が求められる

クリニック用電子カルテとは

クリニック用の電子カルテは、一般的に外来中心の小規模医療機関での利用を想定したシステムです。

一人または数名の医師が外来診療だけを行うケースが多く、必要な機能をコンパクトにまとめた設計となっています。

例えば以下のような特長があります。

• 外来診療やレセプト請求に必要な機能をシンプルにまとめている

• 小規模組織でも導入・運用しやすいコストやサポート体制

• カスタマイズ性よりも、使いやすさや短期間での導入を重視

• サーバー構築が不要なクラウド型や、パッケージ型など運用形態が多様

病院用/クリニック用電子カルテの違い

上記のように、病院用電子カルテはより多機能・大規模であることが求められ、さまざまな職種や他施設との情報共有を想定した構成が特徴です。

上記のように、病院用電子カルテはより多機能・大規模であることが求められ、さまざまな職種や他施設との情報共有を想定した構成が特徴です。

一方でクリニック用電子カルテは、必要とされる機能をコンパクトにまとめ、導入や運用面での負荷を低く抑えることに重きを置いている点が大きな違いといえます。

健診システムの役割と特徴

健診システムは、健康診断・人間ドックの結果報告書作成を効率化します。

契約先へのデータ提出や費用請求にも対応する機能を備えています。

報告書作成だけでなく省力化が図られ、短期間での結果返送が可能です。

また、電子カルテや他システムとの連携機能を備えたものも多く、業務効率の向上や受診者の健康管理を一元的に行えます。

結果の正確性やフォローアップ体制の強化にも寄与し、医療機関や企業における健康管理を支援します。

健診システムとは 〜健診システムを導入するメリット・デメリット〜

クリニックと中小病院向け健診システムの需要

大規模施設、小規模施設に関わらず、システムを利用する目的は同じです。

しかし、クリニックなどでは大量の受診者を受け入れる施設は多くありません。

費用対効果の観点からも、独特の機能や多大な情報処理能力は不要です。

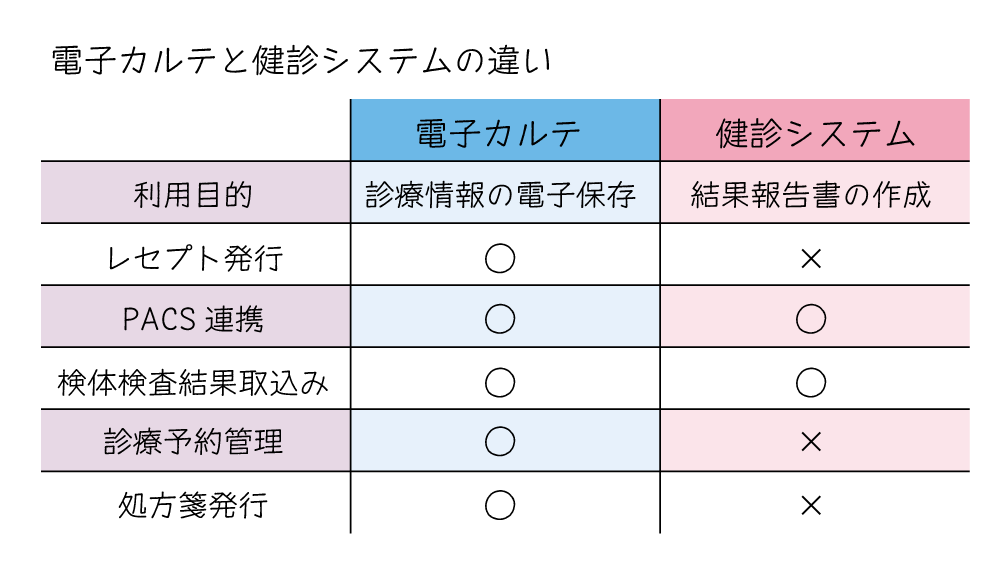

電子カルテと健診システムの違い

電子カルテの利用目的は、診療情報の電子保存です。

電子カルテの利用目的は、診療情報の電子保存です。

これに対し、健診システムは結果報告書の作成が主な利用目的です。

電子カルテは各種データ取り込みの他、他システムと連携します。

健診システムは健診部門において電子カルテと同等の機能を求められるため、診療に関する情報連携機能を搭載しています。

ですが、レセプト(診療報酬)の計算はできませんので、電子カルテの代わりにはなりません。

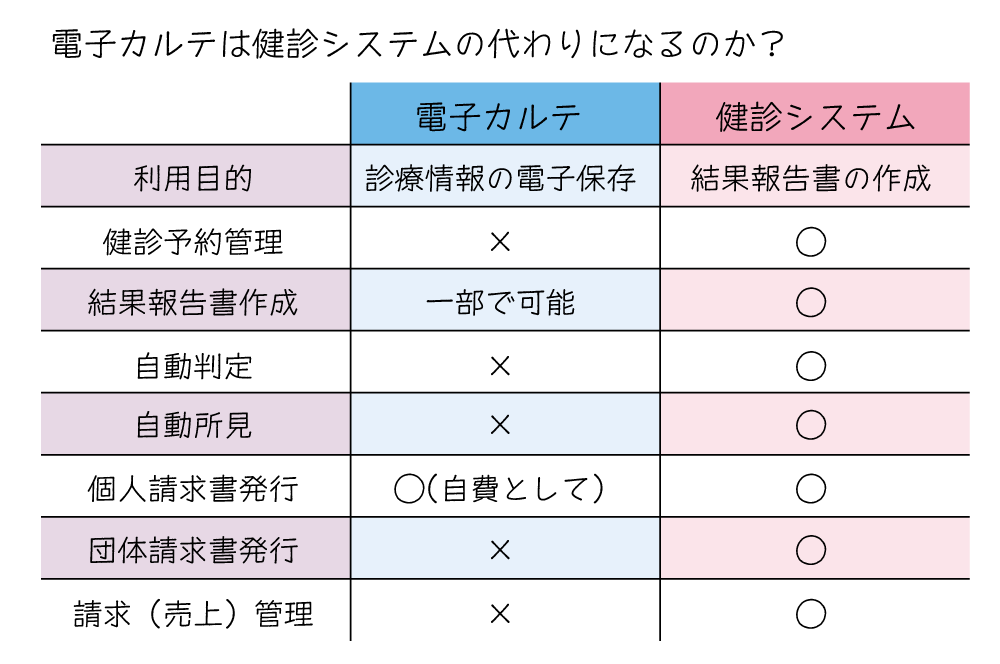

電子カルテは健診システムの代わりになるのか?

「結果報告書は電子カルテで出せるから健診システムは必要ない」という医療機関があります。

「結果報告書は電子カルテで出せるから健診システムは必要ない」という医療機関があります。

実際にその機能を確認すると、表計算ソフト(Excelなど)と似たようなインターフェイスに入力するものが多いようです。

結果等の入力は「電子カルテの付随機能」ということで医師が入力されています。

また、費用請求に関してもレセコンで自費登録して発行される場合が多くあります。

このため、受診者に対してはレセプトで発行される請求書と同じ様式で提供されます。

受診者の多くは当日、結果報告書を持ち帰ることを希望されるため、診療で忙しい医師は急いで「手作業で」報告書を作成しなければなりません。

受診件数が少なければ問題無いかもしれませんが、企業契約などには対応できません。

したがって、電子カルテは一時的に健診システムの代わりをしますが、その範囲は限定的と言えます。

健診業務には健診システムが必要

健診業務では予約管理、結果報告書作成、請求書発行、請求(売上)の管理が重要です。

また、企業と契約して健診を受け入れる場合、多人数の情報を一括して処理する機能が必要とされます。

搭載されている機能を上手く使い、結果処理などを迅速に行う必要があります。

これは大規模施設でも、クリニックや小規模病院でも共通の命題です。

健診業務を行う上で、十分な機能を搭載した健診システムが必要です。

結果報告書を出すだけが健診業務ではありません

ここまで述べてきたように、健診を受け入れるには診療とは異なる業務とノウハウが必要です。健診業務に詳しいスタッフのいない医療機関では多岐に渡る業務に手を取られ、本来の業務である診療への対応が遅れるケースもあるそうです。

健診業務は、「システム基準で行う」ことで省力化できます。